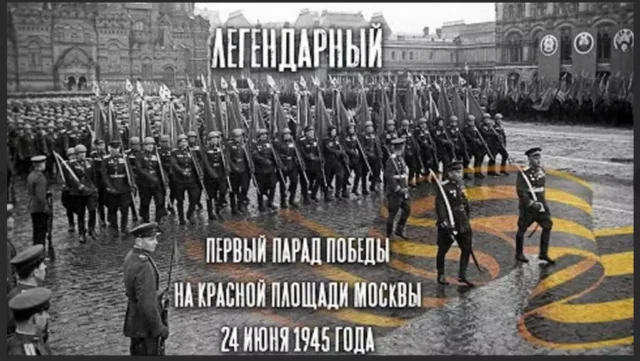

24 июня 1945 года навсегда вписан в историю России и всего мира золотыми буквами. Этот день стал кульминацией неимоверного подвига советского народа, его Вооруженных Сил, вынесших на своих плечах основную тяжесть самой страшной войны в истории человечества. Парад Победы на Красной площади в Москве был не просто военным смотром – это был грандиозный акт всенародного ликования, триумф справедливости над фашистским злом, торжественное подведение итогов четырех лет невероятного напряжения, жертв и героизма. Он стал символом окончания Великой Отечественной войны и неоспоримым подтверждением Великой Победы.

Решение и подготовка:

Идея проведения Парада Победы принадлежала Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину. Уже 15 мая 1945 года, через неделю после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, Сталин отдал приказ Генеральному штабу начать подготовку к параду. На организацию грандиозного мероприятия был отведен всего один месяц – срок невероятно сжатый, особенно учитывая масштаб разрушений в стране и необходимость отзыва с фронтов и из гарнизонов лучших солдат и офицеров.

- Формирование сводных полков:Главной задачей стало формирование десяти сводных полков (по одному от каждого фронта, действовавшего на завершающем этапе войны, плюс сводный полк Военно-Морского Флота). Каждый полк насчитывал 1059 человек (включая 10 запасных). Отбор был строжайшим: предпочтение отдавалось воинам, проявившим особое мужество и героизм в боях, имевшим боевые ордена и знаки отличия. Рост солдат должен был быть не ниже 176 см (для полка ВМФ – 183 см). Началась усиленная строевая подготовка по 6-7 часов в день.

- Подготовка площади:Красную площадь привели в идеальный порядок. Устанавливались трибуны, монтировалось звукоусиление, готовились места для оркестров.

- Специальные атрибуты:Были сшиты новые парадные мундиры. Из Берлина самолетом доставили особо ценный трофей – Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом. Для кульминационного момента готовились штандарты разгромленных немецких дивизий и корпусов.

Ход Парада:

День выдался пасмурным, с утра моросил дождь, но это не могло омрачить настроения миллионов людей, заполнивших не только Красную площадь, но и прилегающие улицы. В 10 часов утра под бой кремлевских курантов Маршал Советского СоюзаКонстантин Константинович Рокоссовский(командующий парадом) на вороном коне выехал навстречуМаршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову(принимавшему парад) на белом коне. Этот момент стал одним из самых узнаваемых символов Парада Победы.

- Доклад и Объезд войск:После краткого доклада Рокоссовского о готовности войск, Жуков, сопровождаемый командующим, объехал выстроившиеся полки, поздравляя солдат, офицеров и генералов с Победой. Громовое, слившееся в единый гул “Ура!” потрясло площадь.

- Речь Жукова:С трибуны Мавзолея Ленина (на которой стояли Сталин, члены Политбюро, советские военачальники, герои труда, представители науки и культуры) Жуков произнес историческую речь, прославляющую подвиг советского народа и Красной Армии, отдавая дань памяти павшим и предупреждая о необходимости бдительности.

- Торжественный марш:Под звуки маршей, исполняемых сводным оркестром из 1400 музыкантов под управлением генерал-майора Сергея Чернецкого, начался проход войск. Первым чеканил шаг сводный полк барабанщиков-суворовцев. Затем торжественным маршем прошли сводные полки фронтов в порядке их расположения на завершающем этапе войны: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских. Замыкал пешее шествие сводный полк Военно-Морского Флота. Лица солдат и офицеров, покрытые шрамами войны, сияли гордостью. Звук тысяч сапог, ударяющих о брусчатку, создавал непередаваемый “железный” грохот, символизирующий несокрушимую силу победителей.

- Проезд техники:После пехоты по площади двинулась боевая техника: зенитные установки на машинах, артиллерия всех калибров (включая легендарные “Катюши”), танки Т-34 и ИС-2, самоходные орудия. Гул моторов и лязг гусениц дополняли симфонию мощи Советской Армии.

Кульминация: бросание знамён

Апофеозом парада стал уникальный ритуал, не имевший аналогов в истории. Под дробь 80 барабанов к подножию Мавзолея Ленина были брошены 200 трофейных штандартов и знамён разгромленных гитлеровских войск. Двадцать специально назначенных солдат (носильщиков) в перчатках (как бы подчеркивая отвращение к символам нацизма) несли опущенные фашистские стяги. Подойдя к Мавзолею, они резким движением, как бы в знак презрения и окончательного низвержения врага, бросали знамена на специальный деревянный настил. Этот акт стал мощнейшим визуальным символом краха Третьего Рейха и полного поражения нацизма. Первым было брошено личное знамя Адольфа Гитлера.

Завершение и историческое значение:

Парад длился два часа (с 10 до 12 часов) и прошел под проливным дождем, который лишь усилил впечатление эпичности и очищения. Завершился он грандиозным салютом. Парад Победы 24 июня 1945 года стал:

- Актом всемирно-исторического значения:Он наглядно продемонстрировал миру решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии и ее сателлитов.

- Трибуной народной славы:Это был парад солдат-победителей, простых людей, вынесших на себе все тяготы войны – “Парад Победителей”.

- Символом возрождения:Несмотря на разруху, страна показала свою силу, организованность и волю к жизни.

- Данью памяти:Священной памятью о миллионах павших, чей подвиг сделал эту Победу возможной.

- Истоком традиции:Хотя регулярные парады в День Победы (9 мая) начали проводиться только с 1965 года, именно парад 24 июня 1945 года заложил их основу и навсегда остался непревзойденным по своему эмоциональному накалу и историческому значению.

Интересные факты о Параде Победы 24 июня 1945 года:

- Сталин и конь:По распространенной легенде, Сталин отказался принимать парад верхом, сославшись на возраст и недостаточные навыки верховой езды, опасаясь не справиться с норовистым конем. Более прозаическая версия – он считал, что Победу должен принять тот, кто непосредственно руководил войсками на завершающем этапе – Жуков.

- Знамя Победы не участвовало:Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, водруженный над Рейхстагом Егоровым и Кантария, не был вынесен на парад. Причина – недостаточная строевая выучка знаменной группы 150-й дивизии (герои-знаменосцы не были профессиональными строевиками). Знамя было отправлено в музей.

- Перчатки носильщика:Солдат, бросавший первым знамена к подножию Мавзолея (старший сержант Федор Легкошкур), вместе со знаменем бросил и свои перчатки (как бы подчеркивая, что даже с трофеями нельзя соприкасаться голыми руками). По легенде, новые перчатки ему тут же передали с трибуны.

- “Мокрый” парад:Дождь лил не переставая. Промокли насквозь все: и участники парада, и зрители. Мундиры и знамена полиняли, оставив на гимнастерках цветные разводы. Однако это лишь добавило событию суровой правды и величия.

- Собака-герой:В составе саперов на параде должен был проехать знаменитый пес-сапер Джульбарс, обнаруживший более 7 тысяч мин и снарядов, раненый незадолго до Победы. Он еще не оправился от ранения и не мог идти. По личному приказу Сталина, для Джульбарса соорудили лоток из кителя, который нес на руках командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер.

- Парад без Сталина на коне:Это был единственный за всю историю советских парадов на Красной площади случай, когда его принимал не Верховный Главнокомандующий (Сталин) или глава государства, а военачальник (Жуков).

- Цветные кинокадры:Парад был снят на трофейную немецкую цветную кинопленку “Agfa”, что было редкостью для СССР того времени. Однако большая часть цветных материалов позже была переснята в черно-белый формат, лишь фрагменты сохранились в цвете.

- Два маршала на конях:Зрелище двух легендарных маршалов – Жукова и Рокоссовского – на конях стало одним из самых ярких визуальных образов XX века.

- Судьба трофейных знамён:После парада деревянный помост и перчатки носильщиков были сожжены, а сами трофейные знамена в 1945 году переданы в Центральный музей Красной Армии (ныне Музей Вооруженных Сил РФ) как вещественные доказательства разгрома врага. Там они хранятся по сей день.

- Почему 24 июня, а не 9 мая?Организация такого грандиозного парада требовала времени для вызова войск с мест дислокации, формирования сводных полков и их усиленной строевой подготовки. Месяц – минимально необходимый срок.

Парад Победы 24 июня 1945 года остался в памяти народа как величайший праздник, оплаченный невероятной ценой. Это был триумф духа, воли и несгибаемого мужества народа-победителя, навсегда запечатленный в истории как символ окончания самой страшной войны и начала новой эры мира.